この記事では、

- 子どもにお手伝いをさせたいけど、何から始めたらいい?

- お手伝いってどうやってさせればいいの?

と疑問に思う方に向けて、2児の母である私が実際の体験談や周りのママ友、その他様々な書籍等で調べた情報を元に、子どものお手伝いの始め方についてご紹介します!

お手伝いはメリットたくさん!

① 自己肯定感が育まれる

お手伝いをして、親から「ありがとう」「助かったよ」と認められることで、「自分のしたことが人の役に立った」という嬉しい気持ちが芽生え、自己肯定感がすくすく育っていきます。

自己肯定感は、子どもの心の土台です。「自分は人から必要とされている」と思える子どもは、自分の人生を前向きに生きていくことができます。しつけやルールを身につけたり、勉強や新しいことに意欲的に取り組んだり、自分と同時に他人を大切に思う気持ちを持つことにつながります。

② 自立心が育つ

食事の支度、食器洗い、お風呂やトイレの掃除、自分のスペースの掃除、洗濯物の整理などの家事を、お手伝いを通してできるようになることは「自分の身の回りのことを自分でできる」ことにつながります。

育児の最終ゴールは自立です。親がいなくても1人で自立し、子どもが生きることができるようにすることです。そのために、家族の一員として自分の役割と責任を果たすことは、学校での共同生活や将来社会のなかで生きる上でも役に立ちます。

また、子どもの自立への準備は、親にとっても「育児からの自立」への準備になります。「あえて手を出さない、手伝わない努力」をすることで、子どもの成長に伴い適切に距離をとり、子どもを手放し、離れていく子どもの後ろ姿を定位置から見送ることができる(子どもが離れたら、親から近づいていかない)親になっていきます。

③ コミュニケーションが取れる

子どものお手伝いは、自然と家族間でコミュニケーションが増えます。子どもにお手伝いの仕方を教え、一緒にすることで、子どもと過ごす時間が充実してきます。また、お手伝いをしてくれた子どもを褒めることで、親子の信頼関係が作られ、よい習慣が身につきやすくなります。

④ 手指の発達

お手伝いで細かな作業をすると、手指の機能発達につながります。「第2の脳」とよばれ神経が集中している手。脳の発達には、手や指の発達が大きく影響しているとされています。手指を使った作業は、頭と手のつながりと促し脳を活性化します。

⑤ 考える力が身につく

お手伝いは最初からうまくいくことはほとんどありません。失敗を積み重ね、何度もチャレンジするうちに「次はどうすればうまくいくのかな」と自分なりに考えるようになります。

親は、子どもが自分で考え、判断し、行動していくのを「失敗OK!」の気持ちで我慢強く見守りましょう。子どもから親に質問してきた場合には気づきを与え、考えを深めるのをサポートしてあげましょう。失敗から学ぶことは多く、また、成功すれば子どもはそこから「やればできる」と強い自信になります。

お手伝いの始め方

① 事前準備 : 目の前で家事をする

まずは家の中の仕事を少し意識的に子どもの前でやってみます。夕飯作りや洗濯ものを取り込んでたたむなど、普段は子どもが保育園や幼稚園、学校に行っている間、もしくはテレビを見ている間に済ませている家事を子供と一緒にいる時間にするようにします。

② 子どもが真似をする、興味を持つ

子どもは模倣(まね)が大好きです。親のやることを見て、自然と「まねたい、やりたい」という意欲が育ちます。「やりたい」といってきたらチャンスです。子どもが小さいうちはかえって手間がかかりますが、ぜひ「やりたい」気持ちに応え、やらせてみましょう。

③ 子どもの成長に合ったお手伝いを頼む

どの家事も工程が多く、複雑です。いきなり一から十まで全部はできません。子どもの年齢や能力、興味に合った作業を選びましょう。興味のあるものを見逃さないようにすると、お手伝いのチャンスが増えます。

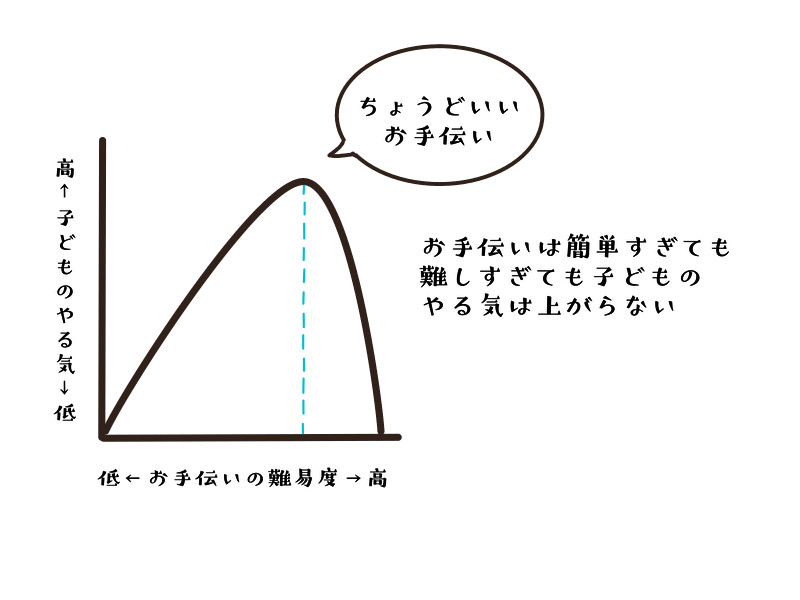

作業の達成可能性は高すぎても低すぎてもモチベーションは上がりません。「少しむずかしい」程度を設定するのが理想的です。子どもの様子を観察しながら「自分でできた!」を増やしていきましょう。

「なにから頼んでいいのかわからない」という方のために、我が家でのお手伝いの頼み方を具体的にご紹介します。長男が3歳のときに「炊飯器で白米を炊く」という家事を始めたときに実践したお手伝いの頼み方です。当時、長男はお砂場遊びにはまっていて、白米を計量カップに入れることが楽しくてたまらないようでした。長くなったので別記事にまとめました。ご参考になれば幸いです。

その他、3歳の長男がやっていたお手伝いをご紹介します。

- 食事

合わせ調味料を混ぜる

親がカットした具材をフライパンやお皿へ入れる

ふきんで食卓を拭く

食事の配膳

納豆を混ぜたあと、ごはんと混ぜる - 洗濯

ハンカチをたたむ - 掃除

絵本やおもちゃを片付ける

お風呂掃除を手伝う

強制しない

お手伝いが一度できると、子どもに毎日やってもらいたくなりますが、お手伝いを義務化して強制するのはおすすめできません。子どもがお手伝いに対して嫌なものだというマイナスイメージを持ってしまいます。

「やりたいときだけ」やらせることが長続きの秘訣で、楽しく習慣化することにつながります。

子どもが「やりたくないとき」は、普段どおり目の前で家事をしましょう。子どもは自分がやっていなくても、無意識に大人がやっていることを見て覚えます。

④ お手伝いスタート

目的「なんのために」を共有する

家事にはそれぞれ目的があります。洗濯は衣服を清潔にするため、料理は美味しくて栄養バランスのとれた食事を摂るため、整理整頓は不要なものを排除し、必要なものをいつでも取り出せるようにするためなど、どんなに小さな家事にも目的があります。「なんのために」を伝えると、子どもに目的意識が芽生えます。

山本五十六の名言「やってみせ」から学ぶお手伝い

人材育成に関わると必ずと言っていいほど目にする山本五十六(やまもといそろく)の教えは、子どものお手伝いにも生かせます。

やって見せ 説いて聞かせて やらせてみ 讃めてやらねば 人は動かぬ

山本五十六氏

やって見せ

まず、子どもに何か教えようというときには、大人がやってみる、ということが大切です。いくら口でうまく説明しても、実際の様子を見せることのほうがはるかに理解が進みます。

説いて聞かせて

やって見せたあとに大切なことは、言葉で説明することです。お手本を見せただけでは、うまく伝わっているとは限りません。こうすることがどうして大切なのか、ちゃんと言葉で説明することが必要です。子どもも心から納得したことは、これからもしようと思います。

やらせてみ

大人にとって簡単な日常生活のあれこれは、言ったらそれでもうできるものだ、と思ってしまいがちですが、おそらく子どもは1割も理解できていません。

どの程度理解しているかを確かめるために、一度子どもに同じことをやらせてみましょう。実践することは、理解を深めることにもつながります。

讃めてやらねば 人は動かぬ

そしてできたらほめる、ということです。叱られるよりほめられるほうがモチベーションが上がり、はるかに身につきます。

最初から100%上手にはできないかもしれませんが、現状で子どもができたところ、頑張っているところを見つけてほめましょう。

この「大人がやってみせる→言って聞かせる→やらせてみる→できたらほめる」というステップを踏みながら子どもに物事を教えることで、良い行動が身についていきます。

子どもに意思決定をさせる

意思決定と聞くと、なんだか堅苦しく感じますが、つまりは「子どもに決めさせる」ということです。

誰でも「その人なりのやり方」があります。大人でも、仕事をするときに自分なりの考えや思い、アイデアなどを反映できたり、自分の判断で進めらることは、自分の存在感や存在意義を感じることができ、モチベーションが上がります。

「混ぜるのに大きいスプーンと小さいスプーン、どっちを使う?」や「絵本とおもちゃ、どっちを片付ける?」など小さなことでいいので、子どもに決めさせることで、やりがいを高めます。

環境を整える

普段大人が使い慣れている環境では子どもは作業しにくいことがあります。必要に応じて、子ども用の道具をそろえましょう。お手伝いがぐんとしやすくなります。

- キッチン

踏み台

子どもサイズのピーラー、おたま、包丁、ふきん、エプロン - 掃除

子どもサイズのぞうきん、子どもサイズのほうき・ちりとり - お庭仕事

子どもサイズのじょうろ、スコップ

「失敗OK!」のおおらかな気持ちで見守る

ピアノを始めた人がいきなりクラシックの名曲が弾けるはずがないように、初めは「できない」が当たり前です。いつかはできるようになるので、「失敗OK!」のおおらかな気持ちで見守りましょう。

失敗しそうになったらぐっと我慢をして、手を出さないことが大切です。そのまま失敗させましょう。子どもがどう対処するか観察し、助けを求めてきたら前向きな解決策を提示します。

例えば、お手伝いの途中で水をこぼしてしまったら、子どもがどうするか観察し、助けを求めてきたら「ふきんで一緒に拭こう」など前向きな解決策を提示します。ふきんは、普段から子供のすぐ手が届くところに定位置であると便利です。

失敗は成功のもとです。失敗から学ぶことは多く、また、成功すれば子どもはそこから「やればできる」と強い自信になります。

子どもから親に質問してきた場合には気づきを与え、考えを深めるのをサポート

子どもから親に質問をしてきた場合は、すぐに親が思っている「正しい答え」を教え込むのではなく、「どうすればいいと思う?」や「こういうときはどうするんだっけ?」「解決するのになにが役立つかな?」など子どもから考えを「引き出す」ことを意識しながら、考えを深めるのをサポートしてあげましょう。

⑤ すかさずほめる

お手伝いをさせたら、子どもをほめてあげましょう。ほめるといっても、むやみやたらにほめればいいというわけではありません。

できたところを見つけ、具体的にほめる

できていないところもあるかと思いますが、できたところに着目し、「こぼさずにできたね」「ちゃんと混ざったね」「ハンカチ全部たためたね」など、できたところを具体的にほめてあげましょう。ほめることが難しければ、「それで大丈夫だよ」「そのやり方で問題ないよ」など、子どもの行動を承認してあげましょう。

感謝を伝える

頼んだことが100%できていなくても、できたことに対して、「ありがとう」「助かったよ」と声がけをしましょう。感謝の言葉を伝えることで、「自分のしたことが人の役に立った」という嬉しい気持ちが芽生え、自己肯定感が育まれます。自信を持ってお手伝いやその他の活動に取り組む原動力となります。

⑥ 親も自分をほめる

子どものお手伝いは、自分で家事をするよりも時間も手間もかかります。我慢強く見守ることは相当なエネルギーを使いますし、子どもが失敗した後始末をフォローするのも大変です。

子どもがお手伝いをしたあとは、ぜひ親も自分をほめ、ときには自分へのご褒美を用意してみてはいかがでしょうか。

一家は習慣の学校なり、父母は習慣の教師なり

一家は習慣の学校なり

父母は習慣の教師なり

福澤諭吉

子どもは、大人のよい行動も悪い行動も、そっくりそのまま真似します。自分たちの何気ないふだんの言動が子どもの人格形成に大きく影響することを示すこの言葉は、子育てにおいて家庭の役割と責任の大きさを感じる格言です。

この記事を読んでくださっている方は、親御さんが多いと思います。子育ては責任も負担も大きく、迷うことも多い長い苦難の道のりですが、お互い適度にがんばりましょう!

以上が、【お手伝いができる子になる!】子どものお手伝いの始め方です。

ご参考になれば幸いです。

皆様の育児がよりHappyなものになりますように!

参考文献

0〜3歳の これで安心 子育てハッピーアドバイス

3〜6歳の これで安心 子育てハッピードバイス

若者の仕事生活実態調査報告書-25~35歳の男女を対象に-[2006年]

クーヨンBOOKS12 できる子になる!0歳からのお手伝い

参考サイト

こころの耳 働く人のメンタル・サポート(https://kokoro.mhlw.go.jp)

慶應義塾横浜初等部(http://www.yokohama-e.keio.ac.jp)